- 數(shù)學試題:一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級

- 數(shù)學樂園:趣味數(shù)學 數(shù)學公式 數(shù)學智力題 數(shù)學小神探 數(shù)學故事 數(shù)學大師 數(shù)學文化 數(shù)學游戲 數(shù)學手抄報 數(shù)學資源庫

奧數(shù) > 小學資源庫 > 說課稿 > 小學語文說課稿 > 五年級下冊語文說課稿 > 正文

2022-04-02 19:49:30 下載試卷 標簽:部編版語文 五年級語文 說課稿

奧數(shù)網(wǎng)整理了關(guān)于部編版五年級下小學語文說課稿:《手指》,希望對同學們有所幫助,僅供參考。

一、說教材。

(一)教材分析。

《手指》是著名散文家、畫家豐子愷的作品,課文用擬人化且風趣的語言介紹了五根手指不同的姿態(tài)和作用,課文最后告訴我們“團結(jié)就是力量”這一道理。學習本課,能進一步讓學生體會語言幽默在文章中的作用。

(二)教學目標。

1.認識“拇、弦”等13個生字,讀準多音字“薄”,會寫“拇、搔”等15個字,正確讀寫“拇指、搔癢”等詞語。

2.正確、流利地朗讀課文,了解課文的主要內(nèi)容,了解五根手指的不同特點,體會作者描寫手指的方法。

3.領(lǐng)悟課文蘊含的道理,感悟人生哲理。

(三)教學重難點。

重點:

正確、流利地朗讀課文,了解課文的主要內(nèi)容,了解五根手指的不同特點,體會作者描寫手指的方法。

難點:

領(lǐng)悟課文蘊含的道理,感悟人生哲理。

二、說教法。

根據(jù)設(shè)定的教學目標,這節(jié)課我采用的教學方法有:

1.朗讀與默讀結(jié)合法

本課課后有默讀的要求,因此本課的教學采取朗讀與默讀相結(jié)合的方法。要讓學生多朗讀,把課文讀流利。同時繼續(xù)訓練學生的默讀能力,鍛煉學生通過默讀獲取信息的能力。

2.發(fā)現(xiàn)點拔教學法

本課的重點是了解五根手指的不同特點,體會作者描寫手指的方法。因此在教學時要讓學生在課文中找出作者描寫手指的有代表性的句子,引導學生分析作者是怎樣描寫的,以及這樣描寫的好處,學習作者的表達特點。

3.多媒體輔助教學法

本課的教學同時準備了多媒體課件,內(nèi)容涵蓋作者簡介,課文生字等內(nèi)容,輔助教學。

三、說學法。

學習本課,要體會作者風趣的語言,同時要學習作者的表達特點,學會運用到自己的習作中去,完成本課小練筆。

四、說教學流程。

本課根據(jù)設(shè)定的教學目標,課前要安排預習,課堂上安排了兩個課時的教學內(nèi)容。

(一)布置預習

1.利用工具書,把不認識的字詞注上音并識記字形、字義。

2.圈畫出自己喜歡的語句和不懂的地方,并思考為什么。

(二)教學過程

第一課時

一、課題導入

1.談話導入:生活中還有許多普普通通的事物,對于他們的存在,我們常常司空見慣、熟視無睹,可是,如果我們仔細觀察、認真思考,這些普通的事物也會帶給我們耐人尋味的啟示的。比如我們每個人手上的五根手指。今天,我們一起學習《手指》一課。

2.板書:手指,齊讀課題。

二、學習生字詞

1.自讀課文,讀準字音,讀通句子,互相解答不懂的詞語。

2.課件出示本課生字,指導學生認讀。

生字:拇 搔 癢 穢 軋 擰 螺 紐 扣 貌 倉 渺 享 庸 憎

3.指導學生進行生字書寫。

三、初讀課文,整體感知

1.指名學生逐段讀課文,思考:課文的主要寫了什么內(nèi)容?

2.讓學生快速讀課文,口頭完成填空:課文先總寫一只手上的五根手指( ),然后分別具體寫( ),最后總結(jié)寫( )。

3.請學生根據(jù)填空的內(nèi)容,給課文分段,在此基礎(chǔ)上體會本文的寫作順序和方法。

第二課時

一、復習導入

1.指名學生回答,課文主要寫了什么內(nèi)容。

2.師:這節(jié)課我們具體來看看作者是怎么介紹手指的。

二、自讀課文,理解內(nèi)容

1.默讀課文,標畫出本文的中心句。(一只手上的五根手指,各有不同的姿態(tài),各具不同的性格,各有所長,各有所短。)

2.學生自主學習,思考問題:五根手指各有什么特點?讀書標畫相關(guān)語句。

3.匯報交流,體會道理。教師引導學生抓住文中的重點語句,聯(lián)系生活實際,理解體會五根手指各自不同的特點。

理解要點如下:

(1)大拇指:短處:姿態(tài)不美——身體矮而胖,頭大而肥,構(gòu)造簡單,只有一個關(guān)節(jié);長處:最肯吃苦。

(2)食指:短處:姿態(tài)不如其他三指窈窕,都是直直落落的強硬的曲線;長處:工作不如大拇指吃力,卻比大拇指復雜、機敏。

(3)中指:短處:養(yǎng)尊處優(yōu),做事名義上參加,實際并不出力;長處:地位最優(yōu),身體最高、相貌最堂皇,左右有屏障,曲線優(yōu)美。

(4)無名指和小指:短處:能力薄弱是其他手指的附庸;長處:體態(tài)秀麗,樣子可愛,在絲竹管弦、舞蹈上能力強,有用武之地。

4.適時指導學生朗讀課文,根據(jù)手指不同的特點,讀出不同的語氣和感受。

三、品讀課文,體會寫法

1.指生朗讀課文最后一個自然段,思考:作者通過描寫五根手指各自不同的特點,想告訴我們一個什么道理?

提示:團結(jié)就是力量。

2.你覺得作者喜歡哪根手指?作者筆下的五根手指分別讓你聯(lián)想到了生活中的哪些人?

3.你愿意做哪根手指呢?為什么?

4.仿照課文的表達特點,從人的五官中選一個,寫一段話。

四、課文小結(jié)

本課作者用幽默風趣的語言具體描寫五根手指不同的姿態(tài)、性格和作用,揭示了“團結(jié)就是力量”這一道理。

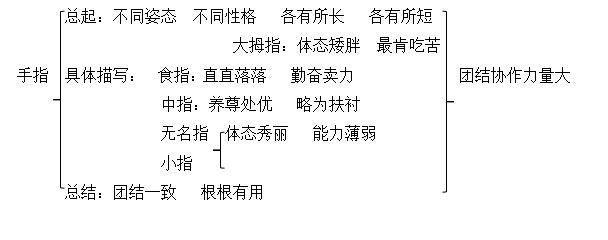

五、板書設(shè)計

點擊查看更多:五年級下冊語文說課稿

奧數(shù)網(wǎng)提醒:

小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題

盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號

歡迎掃描二維碼

關(guān)注奧數(shù)網(wǎng)微信

ID:aoshu_2003

歡迎掃描二維碼

關(guān)注中考網(wǎng)微信

ID:zhongkao_com